X などで「わかっているのだが、覚えるには至っておらず、何度も調べてしまうこと」が度々話題になる。

vi の操作方法とかさ。

ワイの場合は WildFly の初期設定もそのうちの一つ。

一体、何度、調べただろう?

いい加減、あちこち調べるのが嫌になってきたので、忘備録的なまとめ。

管理ユーザーの設定

まずは、管理ユーザーを作成するのがいいだろう。

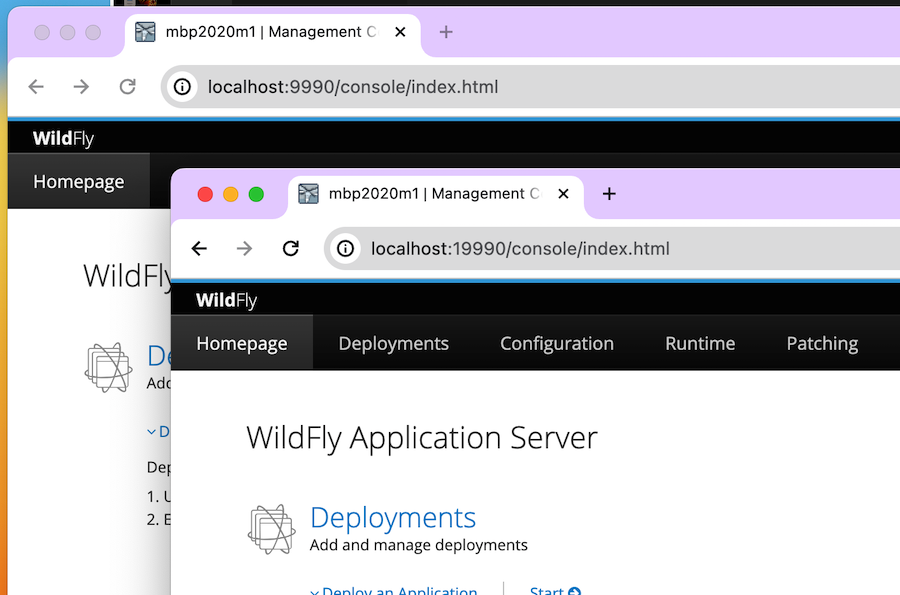

管理ユーザーなしでも WildFly 自体は起動できるのだが、コンソール画面に入れないので、まず、これをやる。

Linux/Mac などでは bin フォルダ内の add-user.sh を実行。Windows では add-user.bat 。

ほとんどの場合、既存プロジェクトの WildFly のバージョンアップデートに伴う移行だと思うので、管理ユーザー名も同一にしておくと迷わなくてすむ。

ただし、この手の作業が面倒に感じる理由の一つとして、「パスワードの設定方法が変わってしまう」というのもあるだろう。

今回、作業した WildFly27 では、以下のように non-alphanumeric symbol が必要とされた。

The password should contain at least 8 characters, 1 alphabetic character(s), 1 digit(s), 1 non-alphanumeric symbol(s)

以前のように「12345678」ではダメである。英数字以外の記号を一つ含める必要がある。

他は、y と答えておいて困ることはない。

モジュールのインストール

デバイスドライバなどをインストールする。

PostgreSQL のドライバをインストールする場合には、以下のようにする。

(ドライバはここから取ってくる)

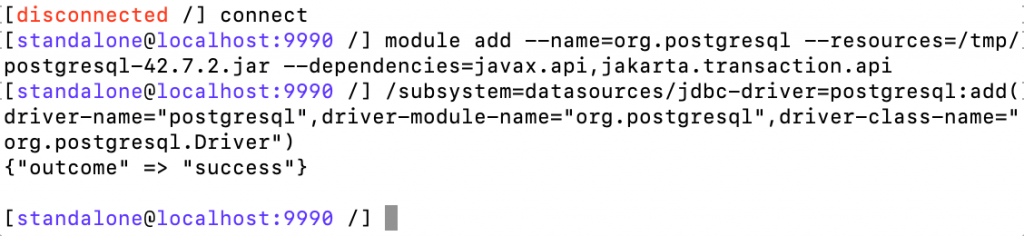

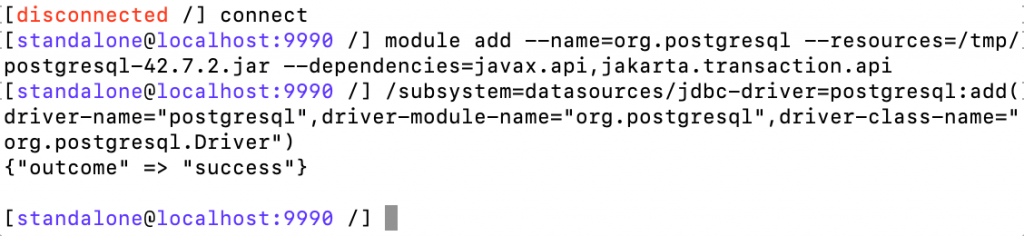

WildFly 自体を起動した状態で jboss-cli.sh を実行。

You are disconnected at the moment. Type 'connect' to connect to the server or 'help' for the list of supported commands.

[disconnected /]

というメッセージが現れるので、connect と打ち込む。

その後

module add --name=org.postgresql --resources=(パス)\postgresql-(バージョン).jar --dependencies=javax.api,jakarta.transaction.api

/subsystem=datasources/jdbc-driver=postgresql:add(driver-name="postgresql",driver-module-name="org.postgresql",driver-class-name="org.postgresql.Driver")

とタイプ。

上のように success が返ってくればOKです。

なお dependencies=javax.api, jakarta.transaction.api となっている点に注意。

いわゆる JavaEE -> JakartaEE 移行に伴う名前空間の変更の影響を受けています。

その他

思いつくままに。

コマンドラインでの終了のさせ方

これも何度検索かけただろう?

jboss-cli.sh --connect --command=":shutdown"

だそうです。

(適宜情報追加予定)

あっさり成功。

あっさり成功。