Mac を新調したらやること。

Finder がらみ

拡張子は「表示」、隠しファイルも「表示」に変更する。

後者はターミナルから設定する必要があるが、いつも忘れてしまうためメモ。

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUEついでで

killall Finderとやっておく。

他に apple 製品を使っているようなら、Finder サイドバーは Air Drop を表示させておいた方があとあと便利。

時刻表示

US キーボード使っているとデフォルトではアメリカ時刻になってしまうようだ。

apple メニュー -> 一般 -> 日付と時刻 で以下のパネルを表示させる。

位置情報をオンにしているなら、「現在の位置情報に基づいて、時間帯を自動的に設定」を有効にするのが一番簡単。

GitHub の SSH 接続

『GitHubでssh接続する手順~公開鍵・秘密鍵の生成から~』

あたり参照。

homebrew がらみ

最近は(個人使用でも)マルチユーザー環境で使うことを意識している。

『1 台の Mac でマルチアカウントで homebrew を使う』

あたりを参照。

ただし、管理者アカウントのうち一人は、(自分の環境ではなく)従来通り Mac 本来の環境にインストールしておいていいかも。

Java がらみ

ワイは arm Mac では Azule というところの JDK を採用している。

こちらがダウンロードページ。.dmg を落とすのが一番楽。

プロジェクト管理には maven を使っているが、これまではバイナリなどを /usr/local や /opt に直置きしていた。

が、ユーザーによっては maven のバージョンも換えたいということがあるかもしれない、ということで、/(ユーザーホーム)/opt 以下に置くことにした。

ダウンロードページはこちら。

NetBeans のダウンロードページはこちら。

PostgreSQL がらみ

arm Mac 出始めの頃は、PostgreSQL.app はおろか homebrew も arm Mac にネイティブで対応していなかった。

そのせいか、macports を使って導入するケースが多かったように思う。

が、現在では両者とも arm 対応になっているので、どちらかで入れればいい・・・のだが、ここらへんはポリシーによるかも。

繰り返しになってしまうが、マルチユーザーを意識すると個々のアプリは、ユーザー各自の環境にインストールした方がいい。

だが、データベースサーバーなどを個々の環境毎に変える必要あるのか?という気はする。

こういうポリシーならば macports 由来で入れた方がいいかもしれない。

基本的なアプリなど

chrome サファリはあまり使わないんで。

Visual Studio Code エディタはお好みで。

apple の開発者証明書の引っ越し

apple に developer 登録している場合、開発者証明書を引っ越しておいた方がいいでしょう。

あたりに具体的な手順が書いてある。

(続く)

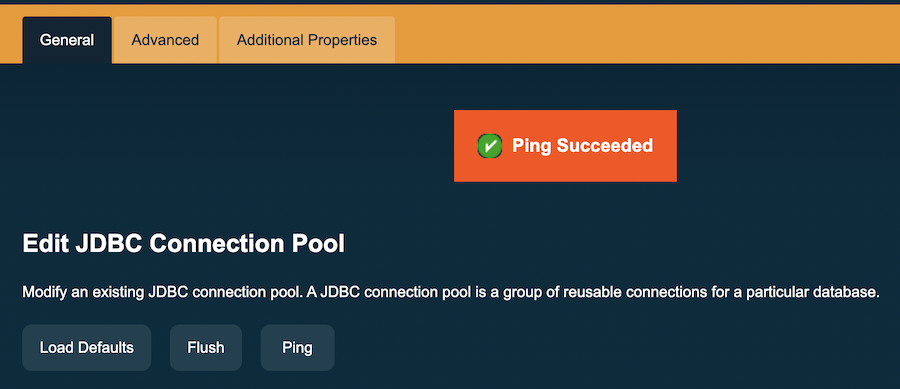

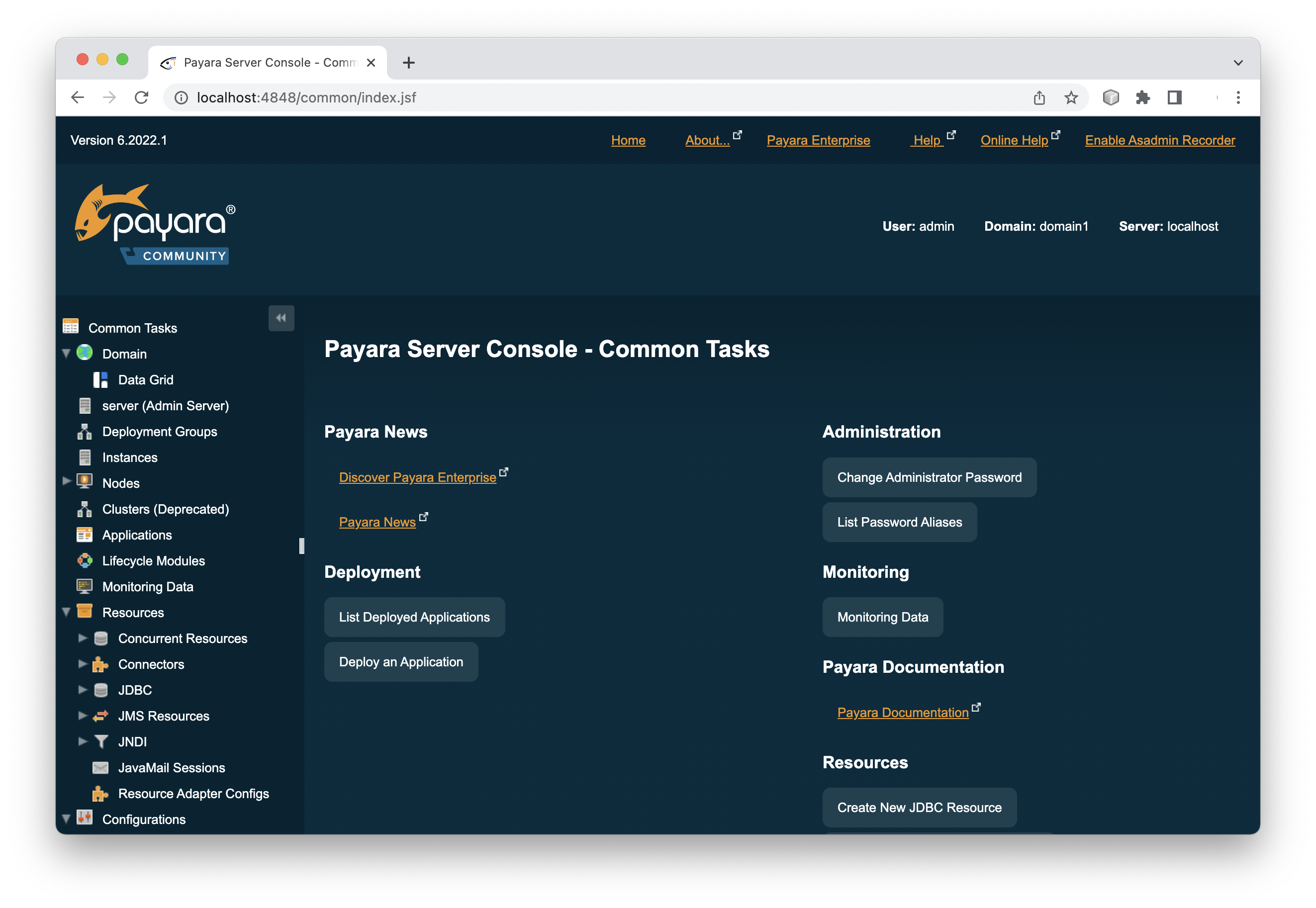

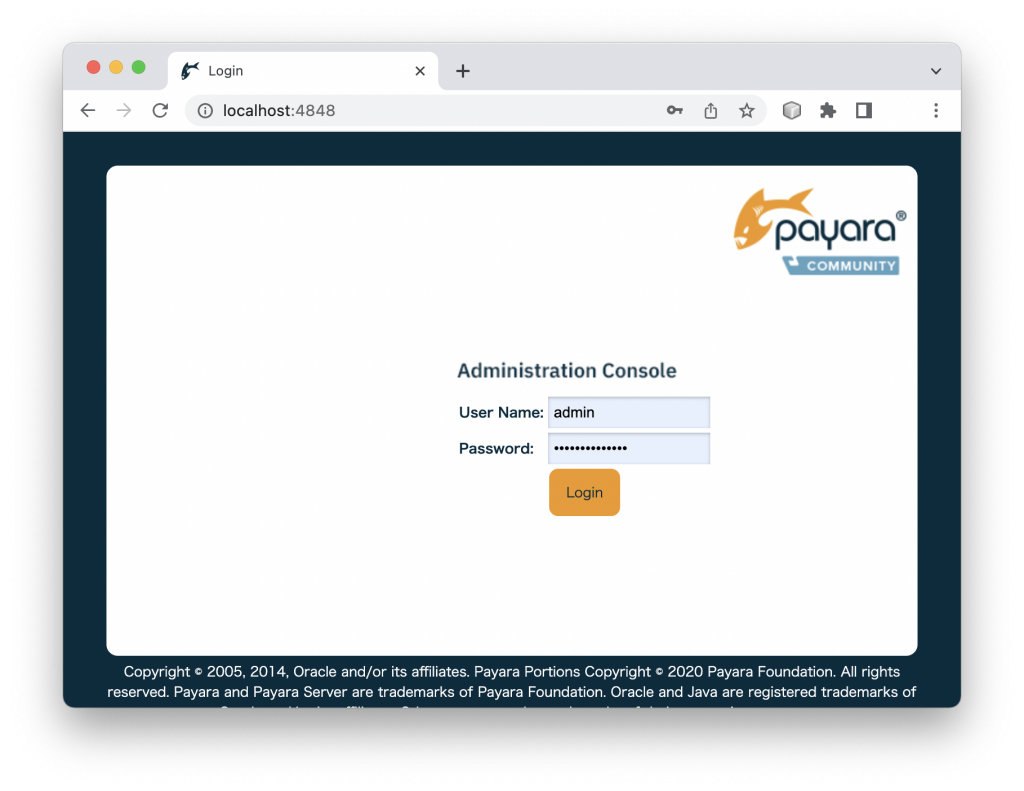

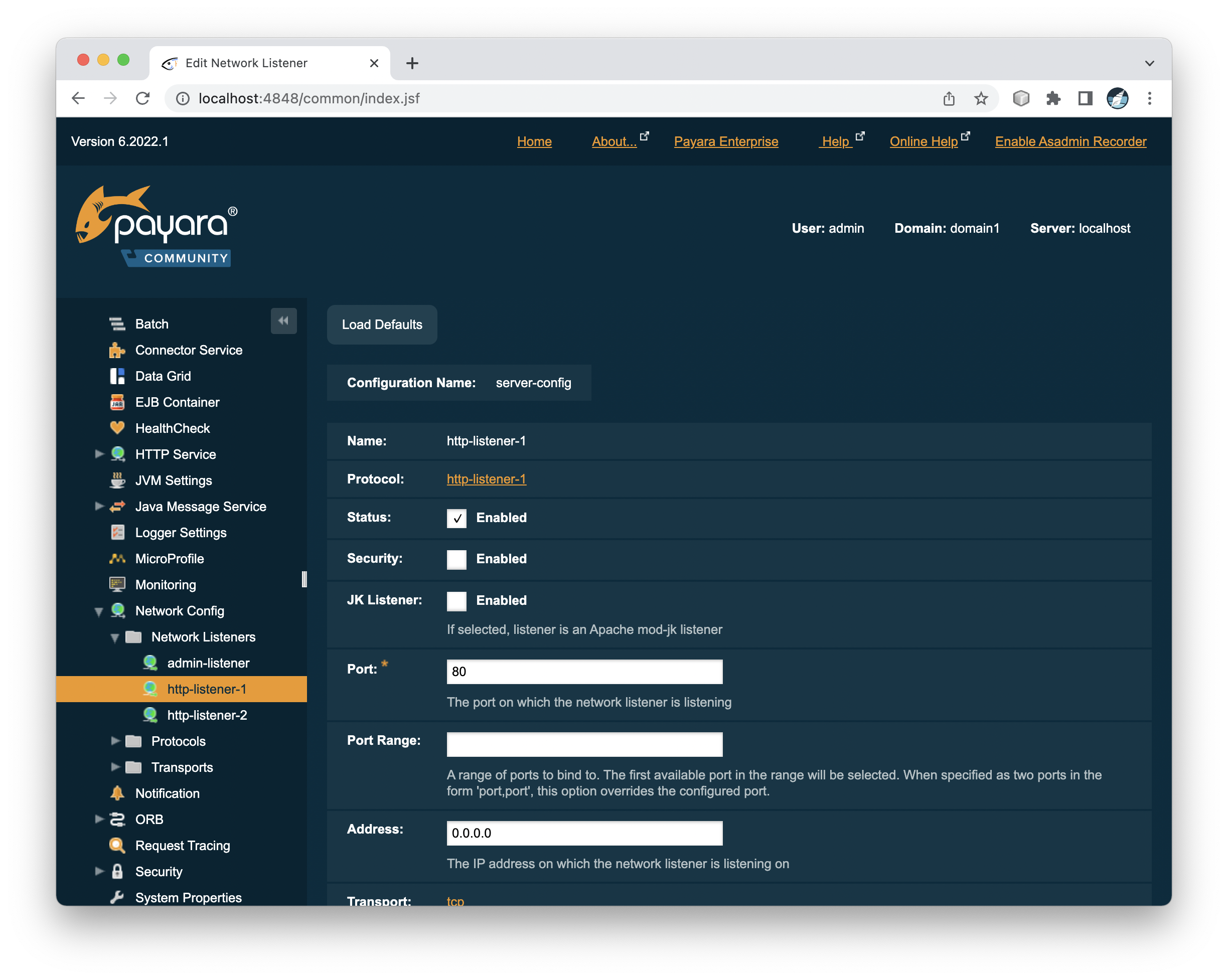

glassfish と同様にその場で変更できる。再起動不要。

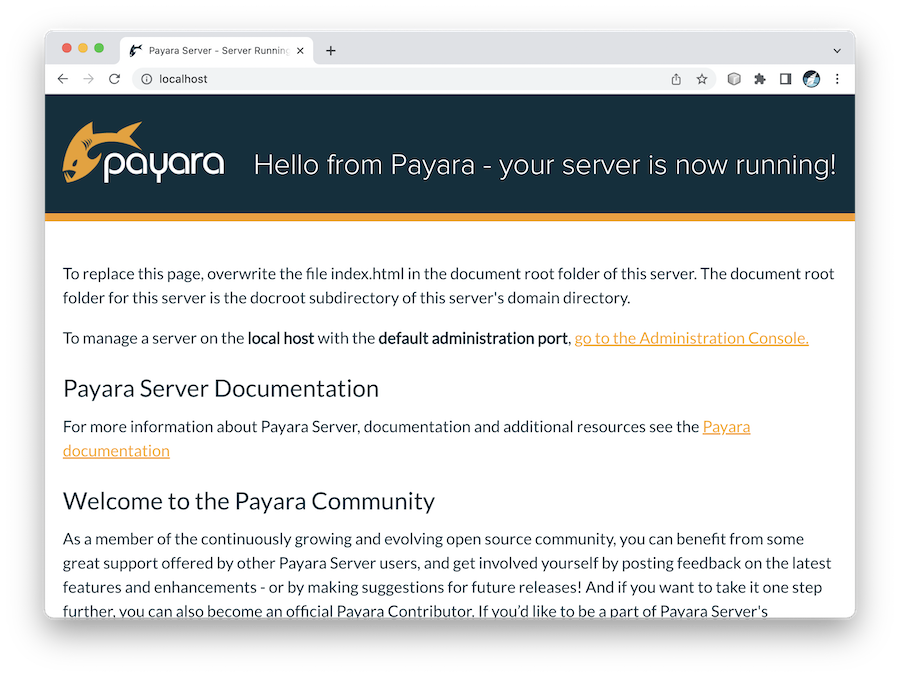

glassfish と同様にその場で変更できる。再起動不要。 というウェブページが表示される。

というウェブページが表示される。