公開鍵暗号と公開鍵暗号「基盤」

以下は公開鍵暗号に着手した初期の頃のメモです。

ある程度理解が進んだ今、ちょっと言っておきたいことがあるので、元記事の後に書いておきます。

PKI(Public Key Infrastructure 公開鍵暗号基盤)という言葉をよく聞くようになった。

公開鍵暗号はその厨二心をくすぐるネーミングからか勉強して概念を理解している人は多いが、公開鍵暗号基盤の方は何を指すのかあやふやになっている人が多いと思う。

この記事がわかりやすい。

公開鍵暗号と公開鍵暗号「基盤」は概念自体違うのだが、総論的な理解では今後のデジタル社会では生き残ってはいけない(笑)

その理解のための基本的事項など。

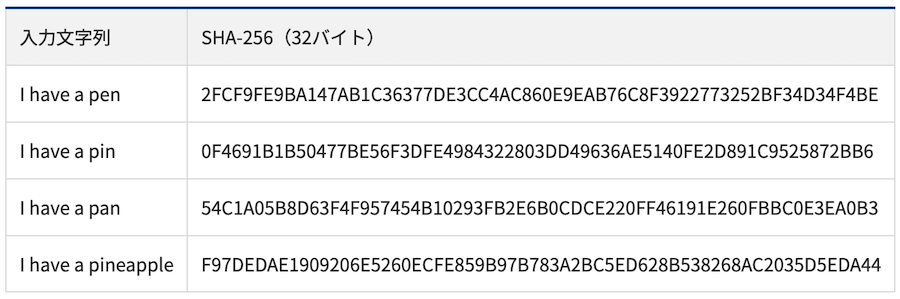

ハッシュ値

各種例文を SHA-256 でハッシュ化すると以下のようになる。

平文が一文字変わっただけでハッシュ値は激変する。

ハッシュ関数は一方向関数でハッシュ値から平文を復元することはできない。

何かで実験してみたい。

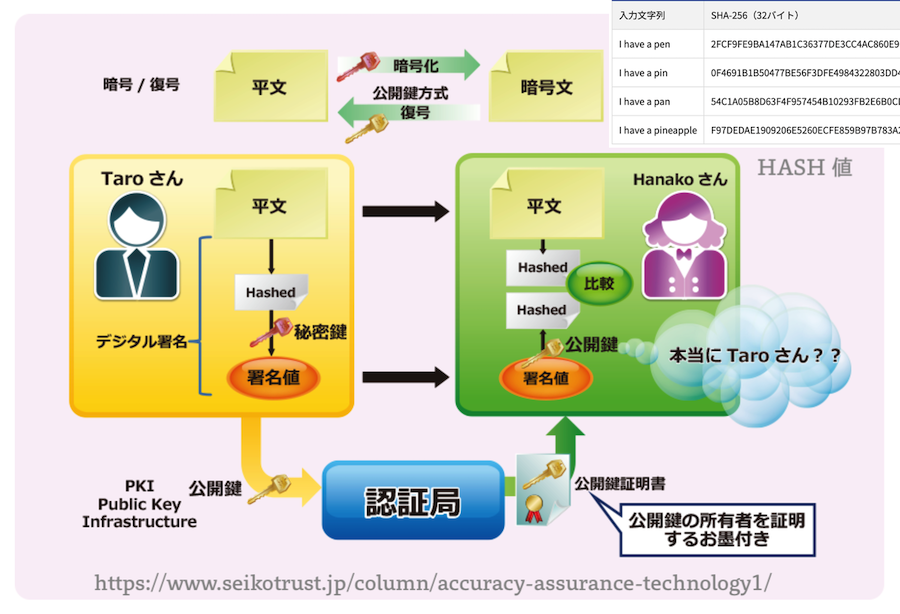

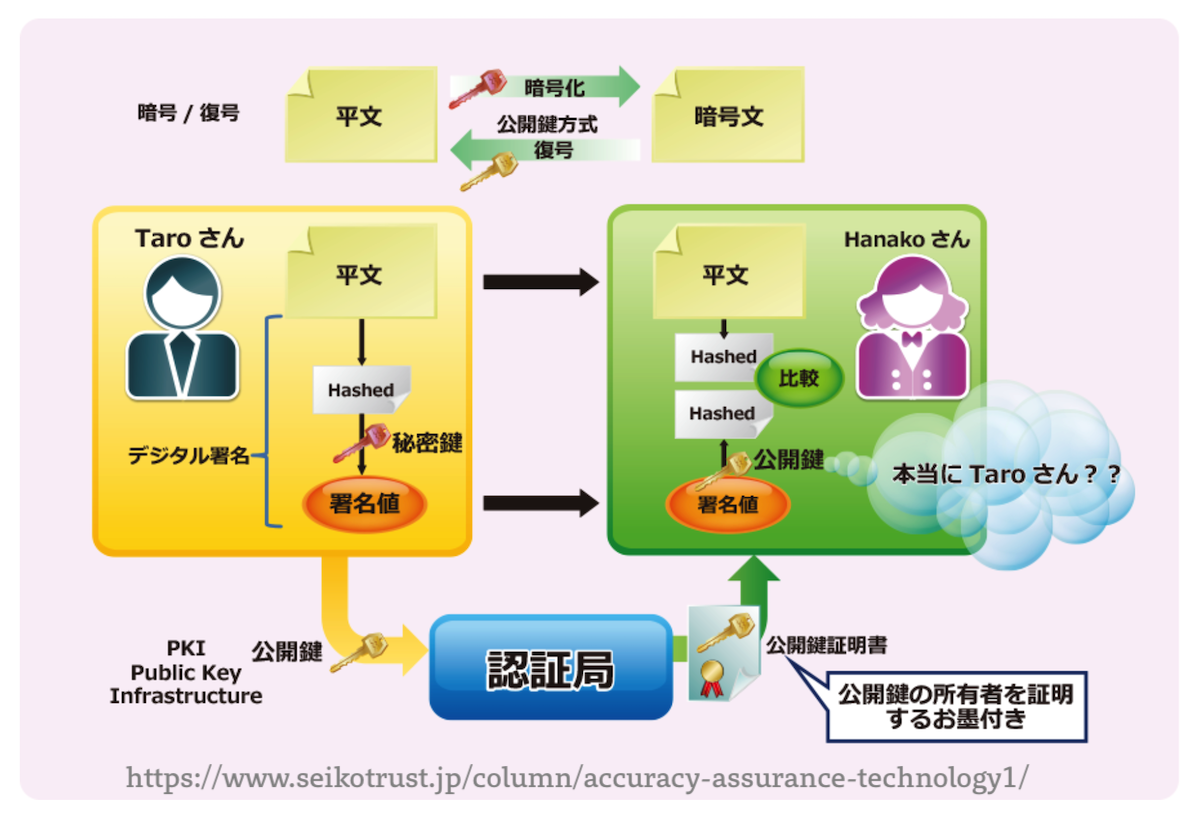

デジタル署名

「元情報のハッシュ値を秘密鍵で暗号化し、コンパクトなデータにする」というのがミソ。

総論的理解

最終的に以下の図が理解できるようになればいい。

うんわかった。(←理解してない)

正しくは

だれに渡してもかまわない公開鍵A’を信頼のおける第三者に渡して、その対にある秘密鍵Aの持ち主Taroさんの存在を、第三者の秘密鍵Bでデジタル署名してもらいます。そして、その公開鍵A’と署名値と第三者の公開鍵B’を、公開鍵証明書として秘密鍵Aの持ち主Taroさんに提供するのです。

Taroさんは、元データと署名値と公開鍵証明書を、Taroさんからの情報であることを知って欲しいHanakoさんに送付します。Hanakoさんは、元データのハッシュ値Hを演算し、公開鍵証明書から公開鍵B‘で復号された公開鍵A’を引き出し、署名値から公開鍵A’で復号されたハッシュ値H’とを比較することで、元データの完全性と、Taroさんからの情報であるということを確認するのです。この仕組みを、PKI:Public Key Infrastructure(公開鍵暗号基盤)と呼んでいます。

だそうです。

うーーん。

ある程度この分野の情報収集してしまうと、「なんだろう、この記述は?」になる。

今では、公開鍵暗号「基盤」も含めて「公開鍵暗号」ということが多くなったように思う。

ところで、初学者は概念の定着がイマイチで、だから「あなたの理解は間違いです」と言われるとついその人の言葉に耳を傾けてしまう。

これを意図的にやってしまう詐欺師のような人がいるんだな。

『公開鍵暗号厨』にそれに近いケースが記載されています。

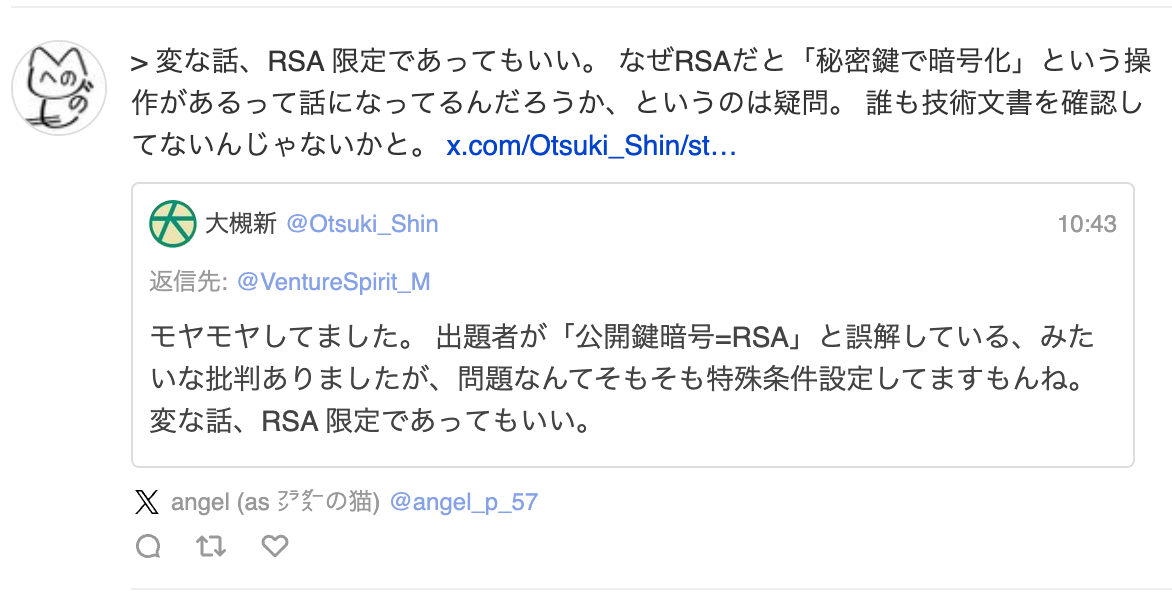

(追記)さすがに、これはないだろうと思うので追記。

紹介した記事の angel_p_57 という人は、クセあんなあと思っていたのだが、以下のような行為を常態で行っているので、ちょっと許しがたい。

元投稿の大槻さんがすぐにブロックしたので、上のやり取りは X にはもう存在していない。ワイも某所から取ってきた。

なんで特許切れした技術をいちいち公的な文書に遡って確認せにゃならんの?

RSA において、任意のメッセージの「暗号化」を以下のような枠組みで定義して〜

とすれば普通に通じるからだし、この文脈ではそれを指していることは明らかでしょ。

つーか、「定義で新人を萎縮させてゆうこと聞かせる」って昭和の管理職かよ。

今は令和で、ここはネットなんだが。