すみません、以前の記事は見当違いなことを書いていたかも。

メニューアイテムから各オブジェクトの操作をするには、この記事読んでください。

1 まず、アイテムと AppDelegate が結びついていることが前提。

2 ここがポイントなんでしょうが、以下のようにアイテムをファーストレスポンダーに結びつけ、その中から AppDelegate で定義したメソッドを選ぶ。

3 これは言われなければ絶対に気がつかない。アクションのコードを AppDelegate から動作せたいコントローラークラスにコピペ。

いや、これでうまくいくんだな。

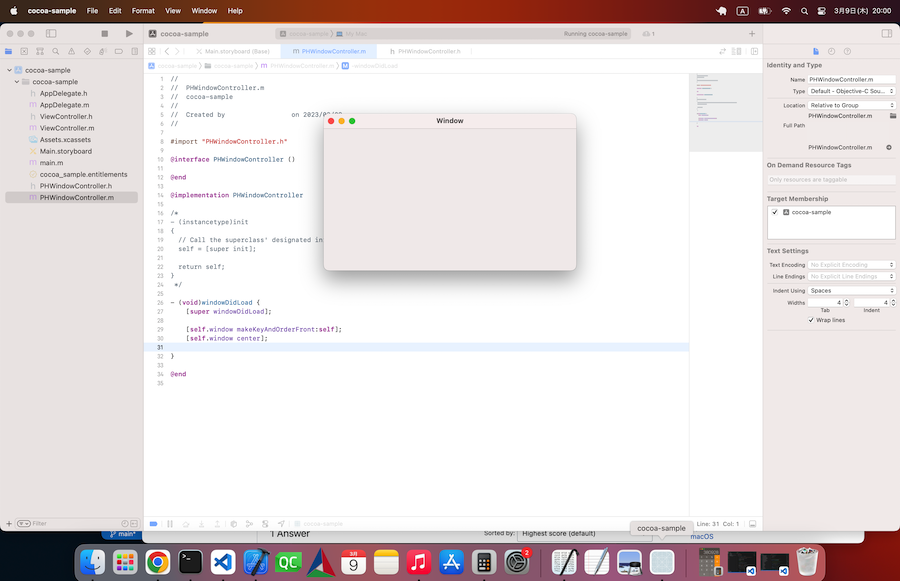

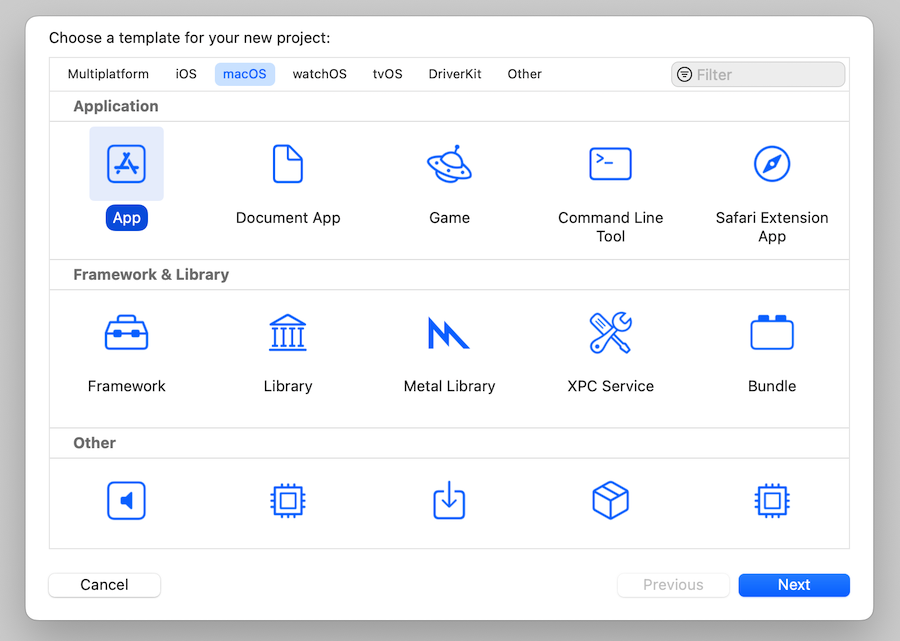

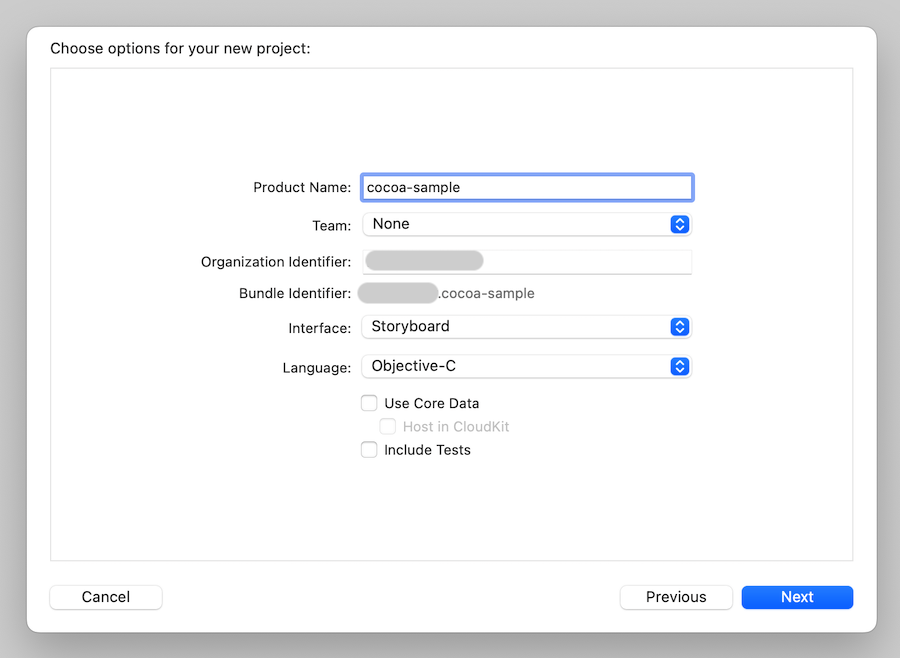

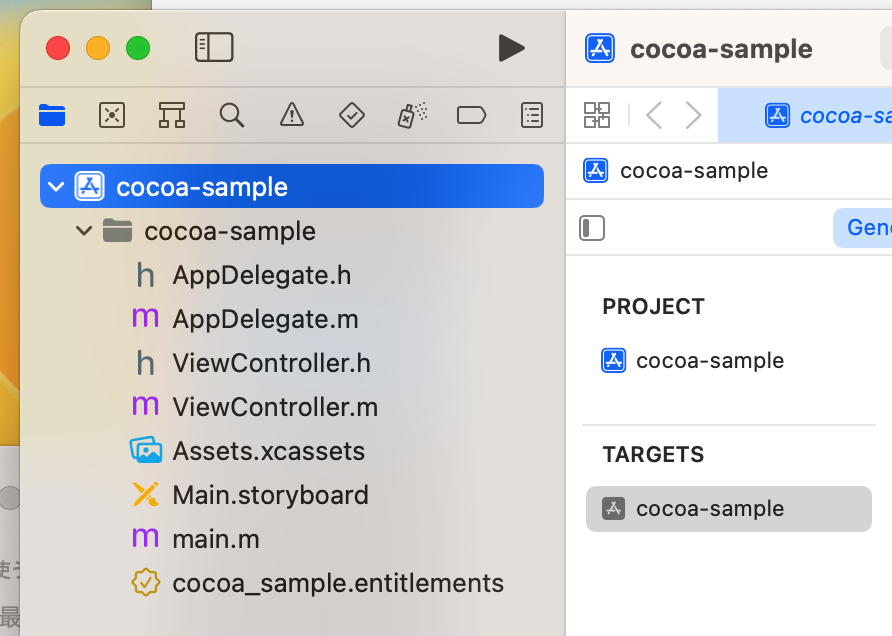

Objective-C の GUI アプリシリーズの3回目。

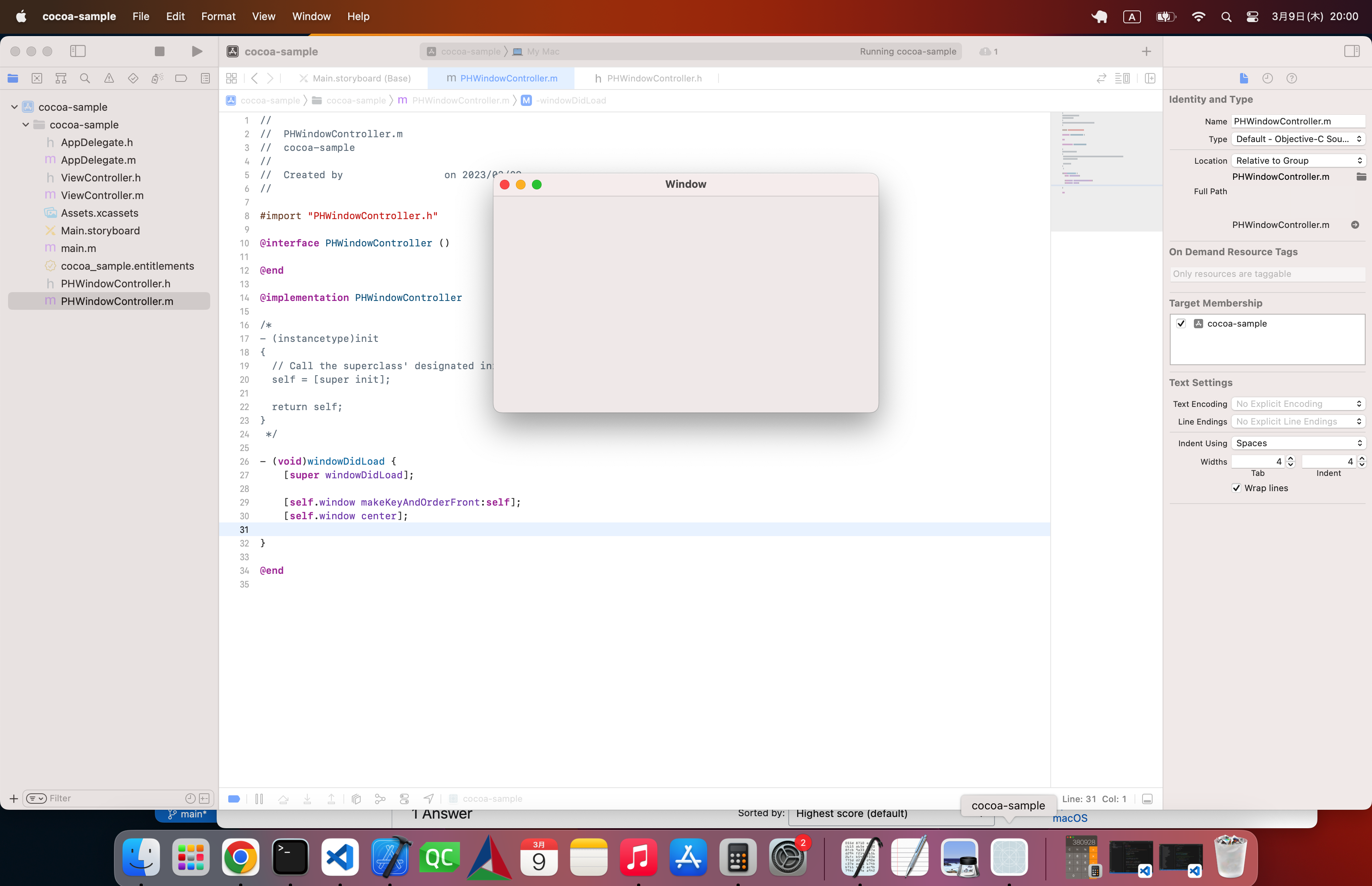

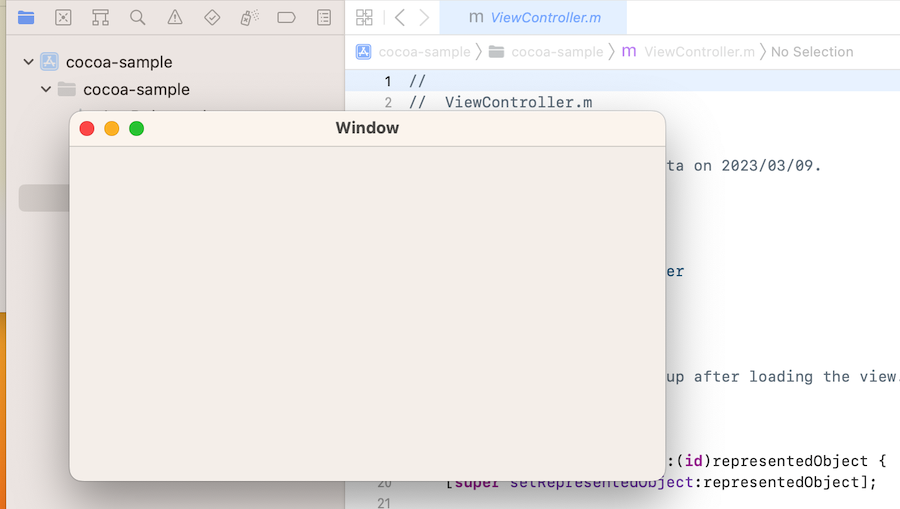

前回まででプロジェクトを作成、window を表示させ、その window に若干の制御(表示位置をセンターに持ってくるだけだが)を加えた。

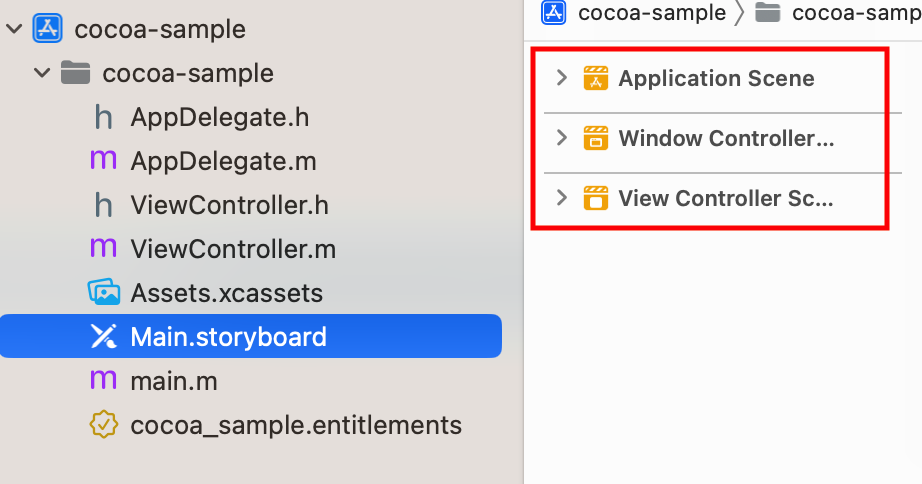

よりデスクトップアプリっぽさを出すために、メニューを操作してみたい。

一番簡単にはこの記事で示されているように

クラスの追加→メニュアイテムと関連付ける

だが、Objective-C でうまくいくか?

上の方法が汎用性があるかどうかはわからないが、以下のような手続きで Objective-C でもうまくいった。

すみません、元の操作は、単に App Delegate の名前を変えていただけかも。

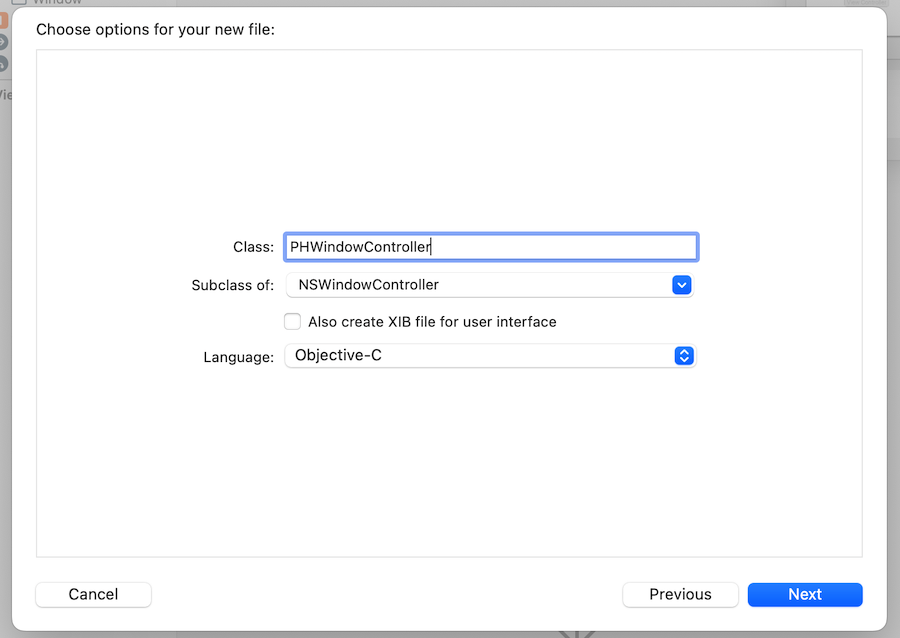

結局、以下の方針で NSWindowController のサブクラスを作りました。

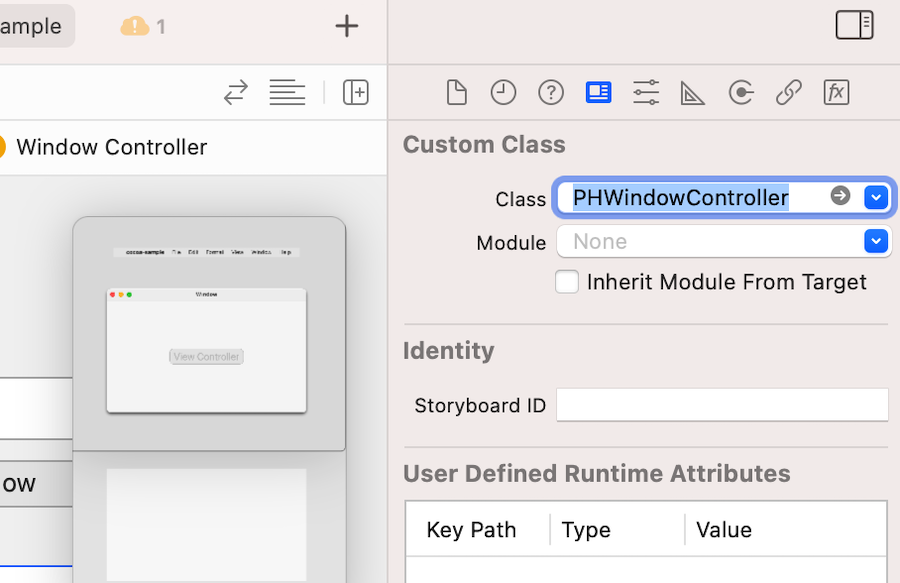

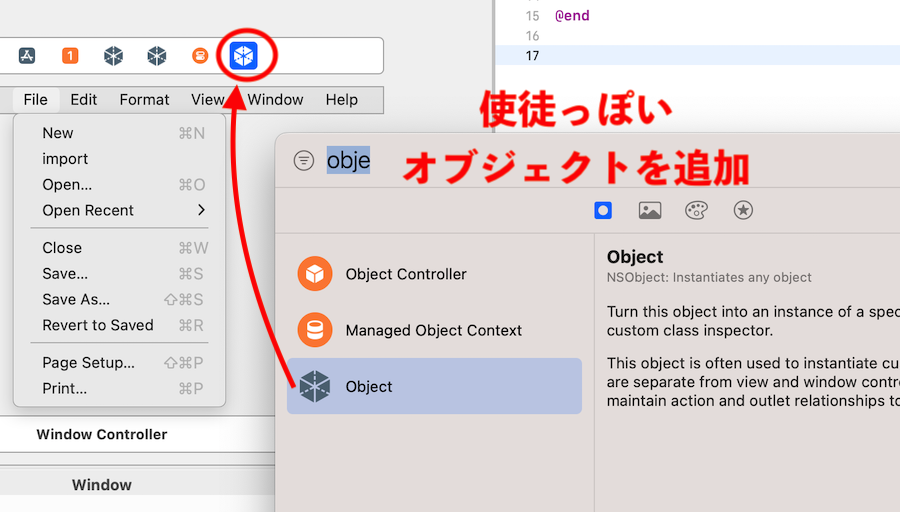

ちょっと自信ないですが、一旦、メニューバーを引き受ける object を追加して(↓下図参照。これをしないとイベントを引き受けるクラスを新規に追加できない)そのカスタムクラスを実装する(ワイの場合は NSWindowController のサブクラスとした)、という方針が素直でいいように思います。

一応、これでうまくいきました。悪名高き Could not insert new outlet connection エラーが頻発しましたが。。。

これも NSMenuDelegate 削ったら、エラーがピタリと止んだりと、ここら辺は、なんか感覚です。

cocoa のしきたり、奥が深い。

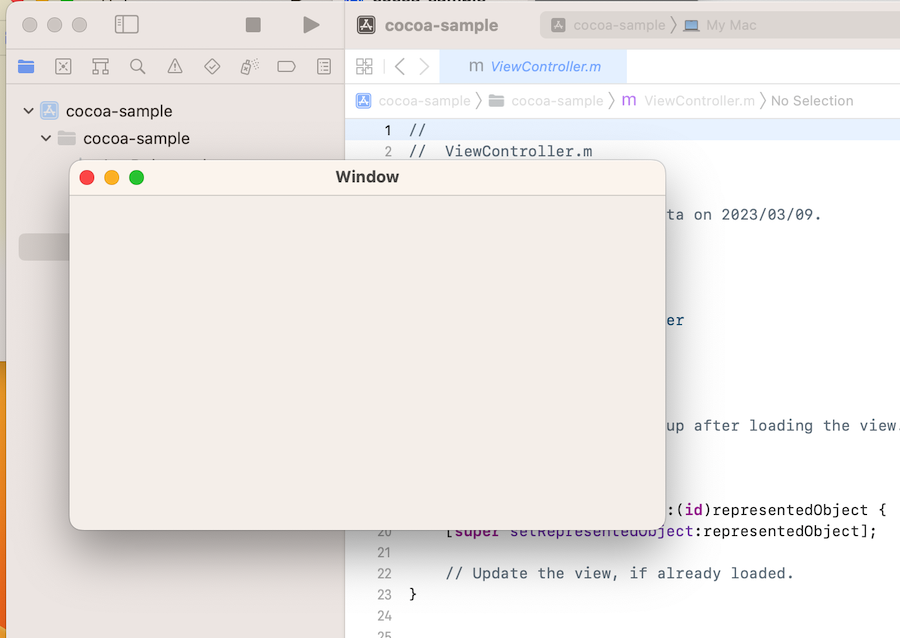

メニューを管理するクラスの作成

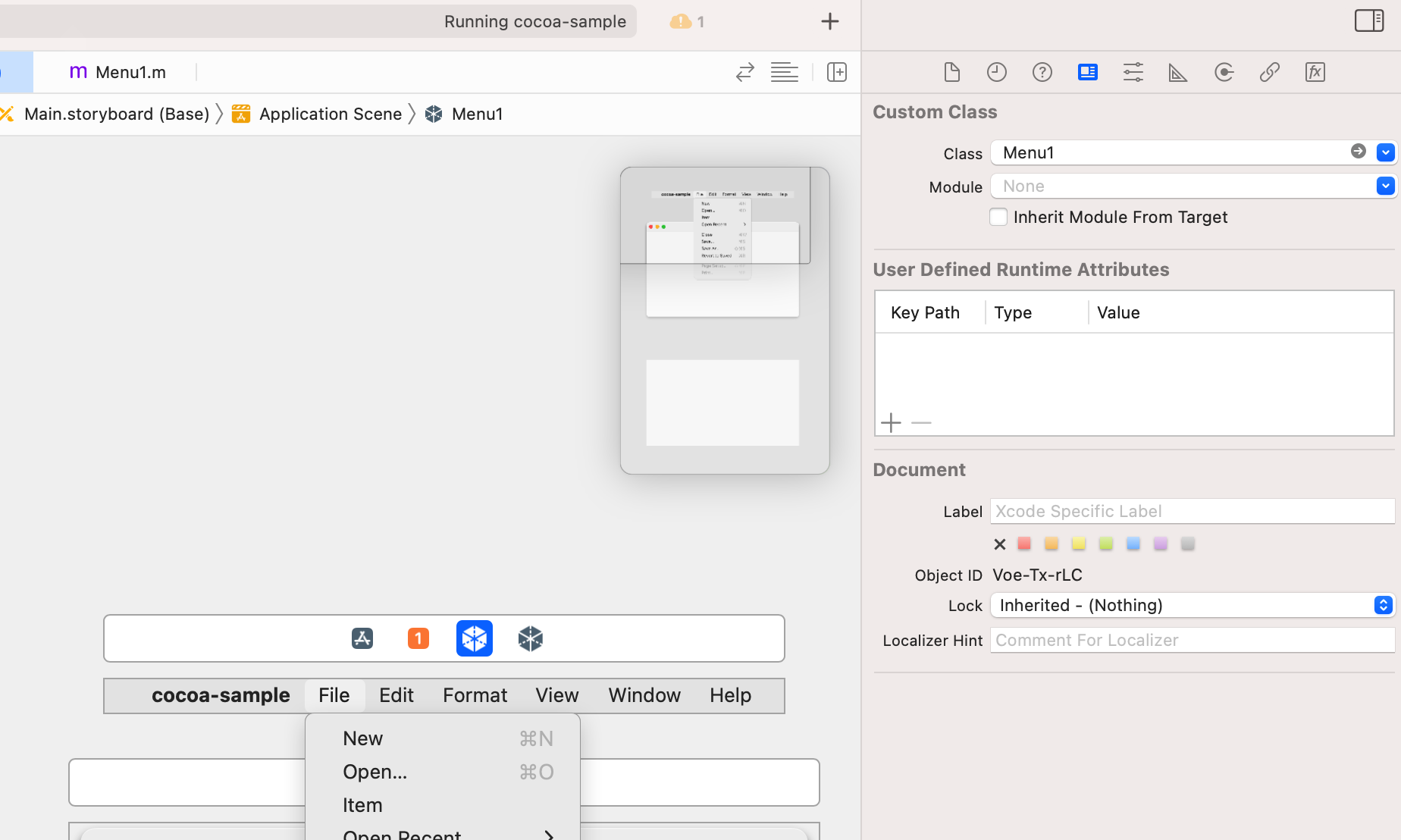

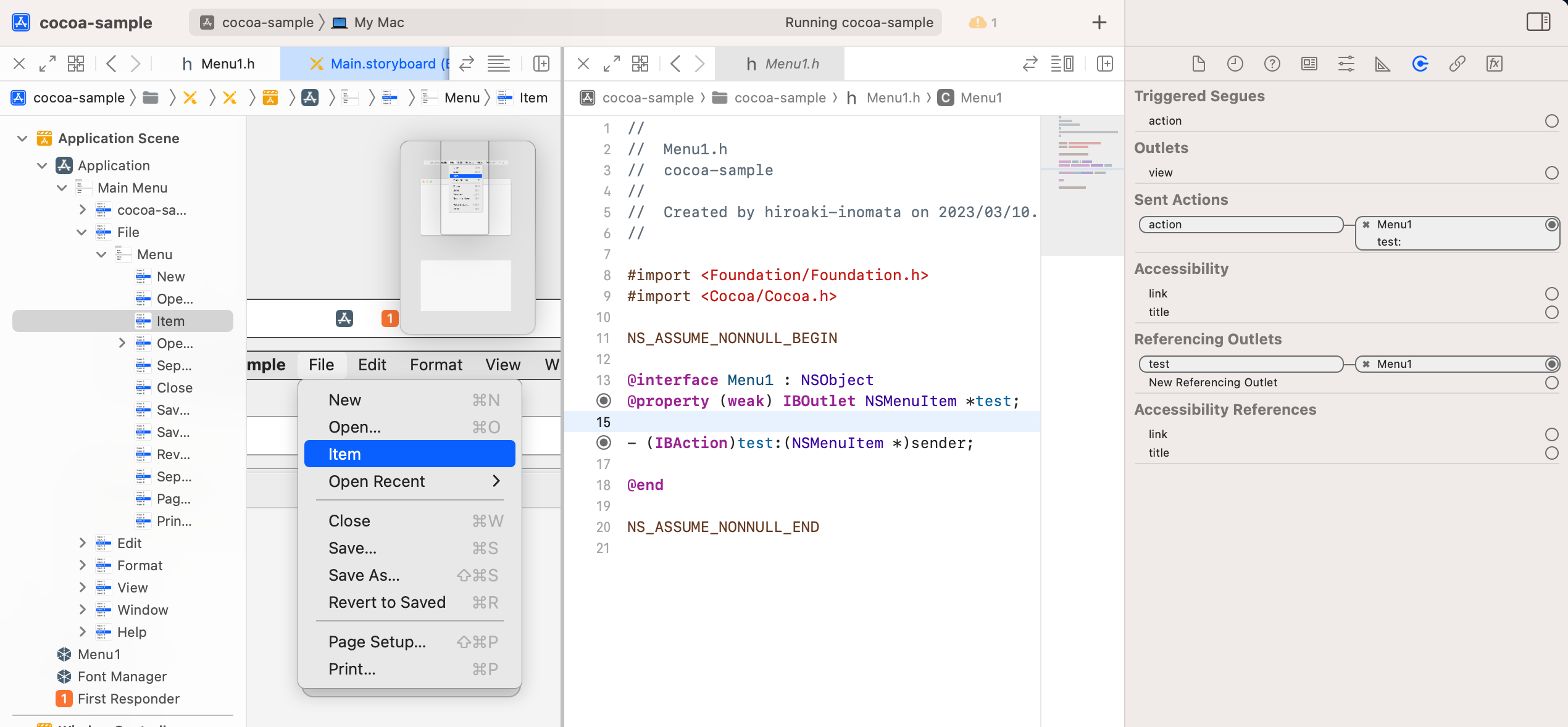

まず、メニューを管理するクラス(Menu1)を作成し、メニューバーの UI の所属先をこのクラスに変更。

Ctrl 押しながら・・・

こうした後、メニューアイテムをあの「ctrl 押しながら・・・」ってやつでソースコードに結びつけた。

コードの実装

IBAction の実装は以下のようにシンプルにした。

#import "Menu1.h"

@implementation Menu1

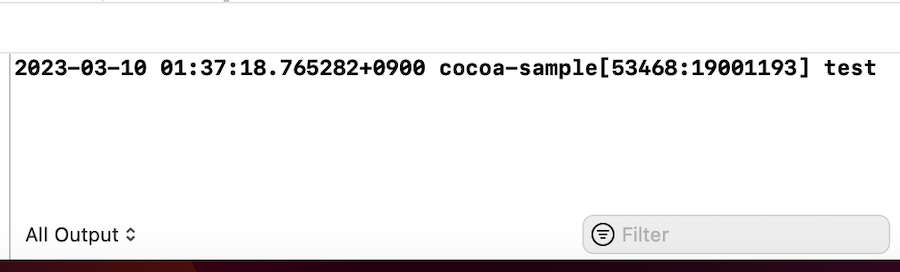

- (IBAction)test:(NSMenuItem *)sender{

NSLog(@"test");

}

@end動作確認

これでエラーを吐くことなく正常に動作した。

メニューアイテムが明示的に実体化されているので、大抵の場合は、この方法でいいのかもしれない。