私の所属する会社(休眠がちだが)は、集まったメンバー(学生バイト含む)の仲がよく、とてもよくまとまっていると思う。

この点に関してはなんの不満もないのだが、リリースしたソフトのユーザーについては、なんの不満もないかと言われるとちょっと微妙。

お行儀の良いユーザーたち

ユーザーに関しては、一般的な水準で見れば良質だとは思う。なにしろクレーマーのようなユーザーは一人もいなかった。みんな、お行儀よい。おとなしいと言っていいかもしれない。

無い物ねだりかもしれないが、おとなしすぎて物足りない感じは正直ある。

例えば、OpenDolphin-2.7m 系列(ただし、これは代表のまったくの個人制作)に関しては、最近のユーザーの関心はもっぱらデータ移行だろう。

具体的にどことは言わないが基本設計自体がもはや古臭く、新規の導入は勧めていないし、私たちの興味も「標準型電子カルテ」を意識した新規のシステムに向かっていて、実際、2.7m シリーズはメンテ程度しかやっていない。

だから、データ移行の必要が生じた際には「◯ヶ月程度を目処に、XXという電子カルテ向けにデータコンバートしてほしい」と明快に意思表示してもらわないと動きようがないのだ。準備にもそれなりの時間がかかるのだから。

どうも見ていると、OpenDolphin HTML/PDF Viewer あたりをばら撒いてくれることを期待しているようなのだ。

あちこちで「できない」とはっきりと言っていると思うんだけど?

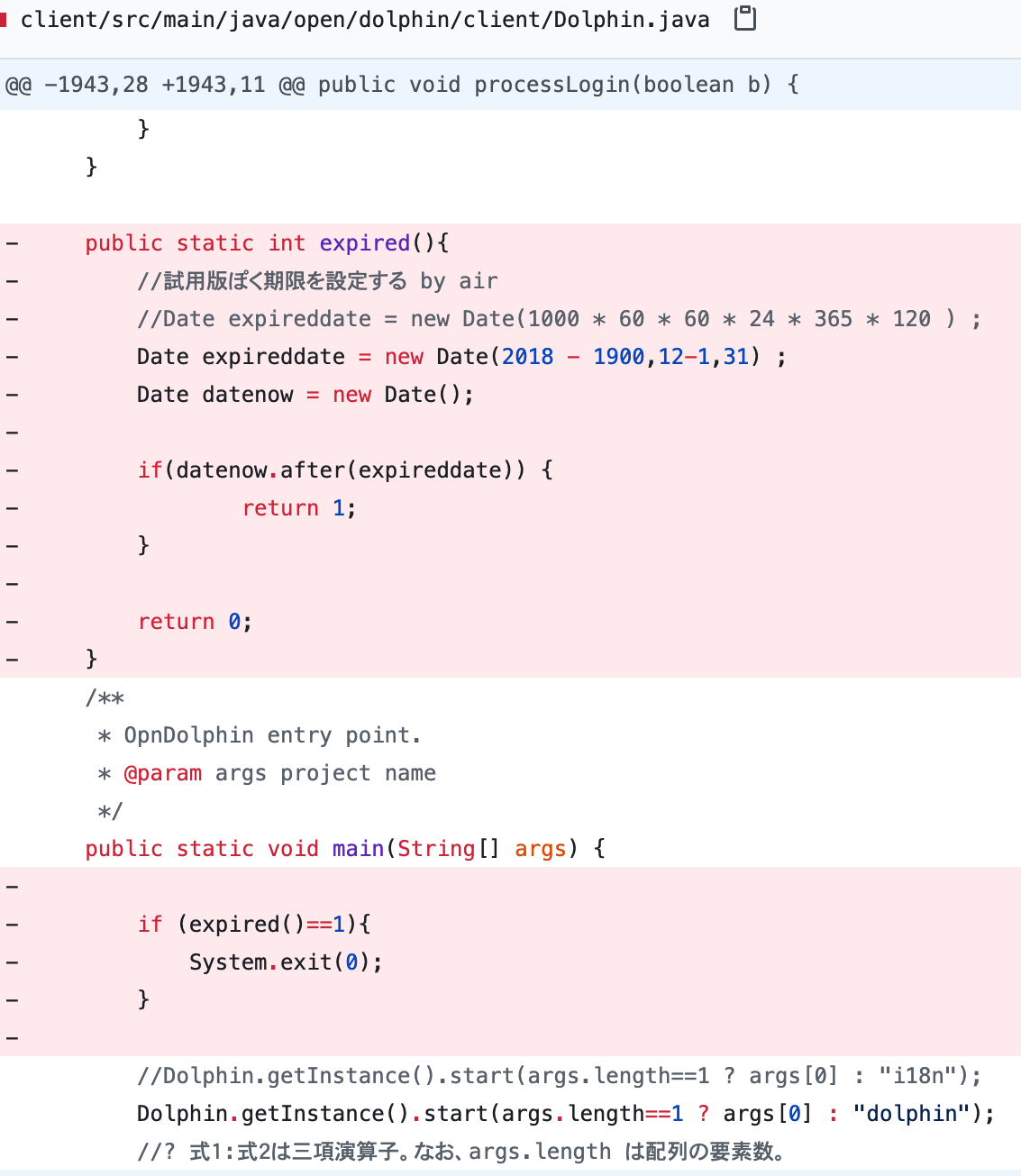

Q4 データ移行ツールのバイナリ・ソースコードなどは配布・公開しないのか?

A4 これ、過去に商用開発元の方から似たような要望を受けたことがあります。 一瞬、私もそうしようかと思いました。が、

OpenDolphin のカルテを途中経過版も含めて一括書き出し

→途中経過版の一部を削除など加工

→加工したデータを再度、OpenDolphin などの電子カルテデータベースに戻す

という使い方をしてしまうと立派な「改竄」ツールになってしまうので、思い直してやめました。”

これはおそらく

・以前に実行可能なファイルバックアップシステム付き OpenDolphin-2.7m クライアント

(いわゆる OpenOcean クライアント)を無料で配布した

・オープンソースプロダクツに「無料」というニュアンスを強く感じている

から、「どうせ、そのうち無料で配布してくれるんだろう」と安心しちゃっているからなのかなあと思う。

大事なことなので2回言いますが、ないですよ。

あとメンズ陣がたまに言うには「全然、勉強してないし、その痕跡も見せない。作業現場に来て暗い感じで、突っ立っているようなものなので、何も言葉がかけられない」んだそうだ。

ここら辺は、彼らはシビアだ。

与えられることに慣れすぎていると・・・

私たちのグループに専業従事者は一人もいない。

だから、ユーザーが反応してくれない箇所などは最悪放置すらあり得る。

日本のユーザーは、成熟したメーカーのそれなりによくできた製品(尖った部分はないが全体として80点みたいな製品)を使うことに慣れている。サポートも手厚い。

私の個人的な印象かもしれないが、アメリカはここら辺はかなり違う。

名もなきベンチャーのピーキーな製品がしれっと販売され、一般市民もそれにチャレンジする。いかにダメな部分があろうが、魅力的な機能があれば、その製品のファンになってくれる。

このような消費行動の差が、日本のユーザーの一種の甘えにつながっているのかもしれない。

人生の多くの場面で当てはまることかもしれないが、「与えられることに慣れすぎている」と何かを失うのかもしれない。

AXIA